家庭教育到底要该如何进行?

相信很多父母都会被一个问题困扰,那就是:家庭教育到底要该如何进行?

这是一个简单又复杂的问题:简单是因为孩子是父母生养的,看着长大的,是最熟悉的人;复杂的是教育是长期的,随着孩子逐渐长大很多问题都在不断地暴露出来,如果解决方法不当,可能就会对双方,造成难以磨灭的伤痛。

“幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。” 前几天上海卢浦大桥发生了一起特殊的跳桥事故。跳桥者是一名17岁的学生,跳桥当天,曾在学校与同学发生矛盾。妈妈开车载孩子回家时,一路上不停地责骂孩子。情绪激动的妈妈甚至将车子停在了大桥中间,从车中走下来,想要打开后排车门,继续责骂,但是该男孩并未打开车门。随后母亲返回驾驶座位,关闭车门,却并没有立即开车离开。

之后孩子打开了车门,直冲桥边!毫不犹豫地从桥上跳了下去,当场身亡。

妈妈伸手但没拉住儿子,随即捶地痛哭。隔着屏幕都能感受到她的崩溃和绝望,这样的场面也让我们感到惋惜、心痛!

大概在以后的日子里,这位母亲会被自责困扰:如果当初我没有把车停在桥边是不是就好了?如果当初我没有责骂他,而是冷静地先回家,和他好好谈谈,是不是他就不会离开我了?只不过,这一切都已经成为定局,追悔莫及,已于事无补。

少年选择自杀时是有冲动的成分存在,但是,对于死亡这么义无反顾的人,他们的内心或许早就有了无数次想要自杀的念头。

这不是一次打骂的后果,而是父母长年累月的不理解,他一次次的退让,一次次的无奈,不断地积攒着失望,最后终于撑不住,像气球一样,爆了。积压在内心的情绪喷涌而出,那只是压倒骆驼的最后一根稻草。

当孩子没有足够强烈的“求生欲”,当父母不把提升孩子的生命欲望放在教育的首要位置,那些关于成绩、升学、名校、未来的话题其实都无从谈起。

一位网友说得特别好:“我看到的,不过是一个崇尚暴力教育的母亲,一个不懂得控制情绪的母亲,一个不尊重生命安全的母亲,教出了一个不会控制情绪、看不到自己生命价值的孩子。”

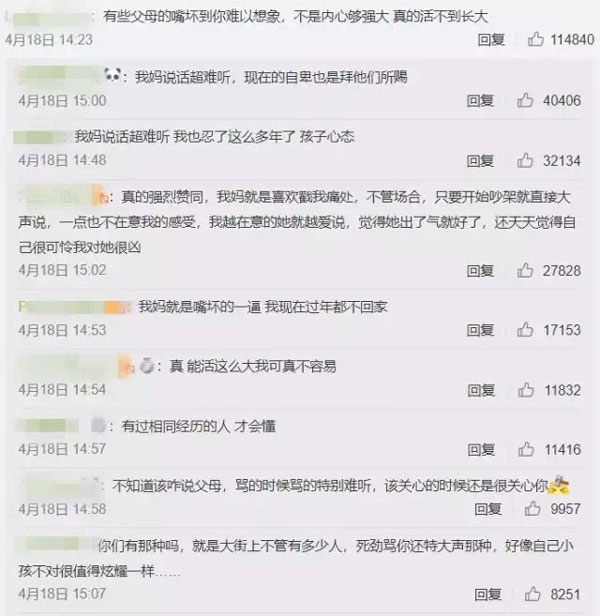

有人说,不就是一两句批评而已么?小时候我挨过父母多少打都没说什么呢!在他们眼里,大概只有挨打这类看得见的暴力才算伤害,而语言暴力算什么?不就是过过嘴瘾。

当一些父母对孩子说:

“你不嫌丢人我还嫌丢人呢!”

“你怎么这么笨?一点小事都做不好!”

“你看看别人家孩子!再看看你!”

这就是语言暴力。如果对方觉得难以接受,施暴者还会再加上一句:怎么这么玻璃心啊!还不能说你两句了?

曾有一个叫《语言暴力》的纪录片,印象极为深刻。视频中,孩子的父母经常骂他们:“猪脑子”“废物”“丢人”“你怎么不去死”。

这些简单的话不是变成了利刃,就是斧头、枪支。父母没有意识这些话对自己孩子的伤害。

还记得那个在高考后自杀的男孩小斯吗?他在遗书里对父母写到:我的尸体要么烧了,要么扔了,别拿回去,心烦。这段父子关系,对于这个孩子来说,是不是称得上死生不复相见呢?很多父母不明白,他们眼中的一两句话,早已深深地扎透了孩子的心,成为了一根刺,有的孩子会选择拔掉,有的会选择忍痛罢了。

还记得,前段时间那个被妈妈当街踹的三岁小女孩妞妞。

妈妈一口一句地说着,是女儿到处乱跑,再加上自己过度疲惫,导致情绪管理失控,在情急之下才踹了妞妞,而且踹完之后也很内疚。

就在她再三强调自己很少打孩子,希望网友不要揪着这件事不放的时候,又有一段她用衣架打孩子的视频曝光。

衣架挥在妞妞身上,火上浇油般激起了更多网友的熊熊怒火。妞妞妈妈道歉的微博下瞬间挤满了12万言辞激烈的评论。

大家都在为可爱的妞妞声讨,但我不禁想问:在妈妈打骂下长大的妞妞,会不会成为那个17岁跳桥的少年呢?那个少年的童年,是否和妞妞的类似呢?母爱真的足以掩盖对孩子的伤害和摧残吗?

近年来发生了许多未成年人轻生甚至犯罪的极端案例,种种迹象表明着孩子的心理健康问题非常严重,父母对子女的教育方式存在着某种问题。

很多父母都在寻找平衡:不严厉,不责骂,很有可能导致孩子的行为处事极度过分,变成谁也管教不了的“熊孩子”;过于严厉了又会导致孩子压力过大,心里发育变得不健康。让孩子成为明是非、辨善恶的人,你可能忽略了一个最简单的事情:沟通。

研究人格发展的科胡特曾说过:没有敌意的坚决,不含诱惑的深情。这句话同样适用在家庭教育中。用一句话来概括是:合理地回应孩子。孩子的自我的发展需要父母“恰到好处”的回应,过度的否定,不会有任何好处,只能加深孩子对自我的否定感。

孩想买一件玩具,但你没有带那么多钱,或者说这个玩具太贵了。有敌意的拒绝就是,板着个脸要骂人要打人:

“跟你说了今天没带够钱,再闹我就揍你。”

“再哭的话,我就不要你了。”

“家里穷你不知道吗,真是个坏孩子。”

你可以换一种沟通方式,或许事情就会更好解决:

“我知道你很想要,但妈妈今天没带够钱,我们下次再来买好吗?”

“我知道这件玩具对你很重要,但实在是太贵了,现在妈妈买不起,我们一起凑钱吧,凑够了再来买。”

以底限来做决定,而不是以心情;以欣赏为由去爱,而不是以欲望。要知道,比起把孩子“养”大,比起给孩子优渥的物质,你的理解、尊重和爱才是孩子最需要的。